枚方市議会議員 ばんしょう映仁です。

2025年3月12日は、枚方市議会 予算特別委員会。令和7年度予算の審査です。

私の質疑をまとめています。

さて、私の質疑項目は下記の通りです。

子どもたちが、将来にわたり継続してスポーツ・文化活動に親しめる環境づくりは、本市の子育て施策として最も重要なものの1つだ!

「部活動指導員」の活用状況は?

「中学校部活動地域連携事業」について聞く。

予算説明資料の教職員の資質向上と教育内容の充実を図るための経費のうちパートタイム会計年度任用職員の報酬に「部活動指導員」に係る経費が含まれているが、その内容を聞く。

また、今年度の経過も踏まえて令和7年度の展望についても聞く。

令和7年度は5名を任用に向けて手続き中

部活動指導員の報酬につきましては、パートタイム会計年度任用職員5人分を計上している。

今年度の経過については、5月より、学校が要望する限られた種目の5名の部活動指導員を募集しましたが、応募者が少なく、1名の任用のみとなった。

令和7年度は、2月より部活動の種目を制限せず募集を開始しており、登録いただいた中から学校が希望する部活動とのマッチングする仕組みを令和7年度に向けて整え、5名の任用に向けて手続きを進めている。

部活動指導員を増やしていく必要があるのでは?

学校部活動の地域展開は、教職員の働き方改革の側面もあるかと思います。特に、部活動顧問の業務は、教員の長時間勤務の要因の一つであり、負担を感じている教職員もいると聞いている。

教員の負担を軽減するためにも、部活動指導員を増やしていくことも必要かと考えるが、このことについて教育委員会の見解を伺う。

学校部活動の地域展開を様々なアプローチで試行実施している

学校部活動の地域展開は、市内大学と連携し大学生の活動に中学生が参加する方法や委託による休日の部活動指導など様々なアプローチで試行実施を進めており、教職員の負担軽減も目的の一つとして取り組んでいる。部活動指導員の増員については、こういった部活動の地域展開全体の状況を踏まえて検討していく。

公立採用倍率 最低を更新 教員「なり手不足」深刻化 試験前倒しなどの効果限定的|読売新聞

公立学校教員の採用倍率が過去最低となり、教員の「なり手不足」が深刻化している。教育委員会は受験者数を増やそうと、試験日程の前倒しなどの対策を講じるが、状況が好転するかは見通せない。今後は、教職に学生を引きつけられるような明確な教育理念を、各教委が打ち出せるかどうかがカギを握る。

https://www.yomiuri.co.jp/member/scrap/20250122-OYT8T50085

大阪府教委、採用試験で年齢制限を撤廃…受験者数は10年前の半数|読売新聞

2025/03/03 12:00 大阪府教育委員会は、7日に出願の受け付けを始める2026年度の教員採用試験で、大学生の応募条件や社会人の年齢制限を撤廃するなどして、応募要件を緩和する。25年度採用の試験で最終倍率が記録のある過去20年で最低の3・8倍となったことを受け、より優秀な人材の確保を目指して対策に乗り出した。

https://www.yomiuri.co.jp/member/scrap/20250303-OYO1T50020

子どもたちが、将来にわたり継続してスポーツ・文化活動に親しめる環境づくりは、本市の子育て施策として最も重要なものの1つだ!

教員のなり手不足は深刻な状況になっていると聞いていますので、部活動の業務負担の軽減は必要だと思いますし、本市の子ども達のスポーツ・文化芸術活動の選択肢や体験の機会を確保し、将来にわたり継続してスポーツ・文化活動に親しむことのできるようしていくことは、本市の子育て施策として最も重要なものの1つだと私は考えていますので、広い意味での環境づくりに向けた取り組みを要望しました。

併せて、スポハラが発生しない体制づくりなどの予防策の強化を!

ただ一方で、日本スポーツ協会は、スポーツ現場において、性加害による被害が発生しており予防策が求め、「NO!スポハラ」活動および子供への性加害防止の周知・徹底を発信しています。勝利至上主義や指導者への依存が要因となった暴力行為や性犯罪などは、教員が部活指導をするなかでこれまでもあったでしょうし、残念ながら今後も起こり得ると考えます。

スポハラが発生しない体制づくりなどの予防策と併せて、事案が発生した場合に適切な対応を想定しておくことなど、子どもたちが安全・安心にスポーツ・文化活動を楽しめる体制の強化も併せて要望しました。

JSPO(公益財団法人日本スポーツ協会)トップページ

わが国におけるスポーツ統括団体「JSPO(日本スポーツ協会)」の公式サイト。国民体育大会や日本スポーツマスターズの開催、スポーツ少年団の運営など。

https://www.japan-sports.or.jp/

スポーツを真剣に、おもいっきり楽しめる具体的な施策を!

学校と関わる外部団体には、性善説で接することは基本だが、その中身を見ていくこと、指導者を育てていくことも必要不可欠

中学校部活動の地域移行は、子どもたちの生活のありようを劇的に変えてしまう試み。

この社会が、よいようにも悪いようにも変わる契機ともなる。慎重に進めてほしい。

校内教育支援ルームの内装や備品への積極的な木材活用を提案

「令和8年までに学校内外のつながりのない児童生徒を0にする」への取り組みは?

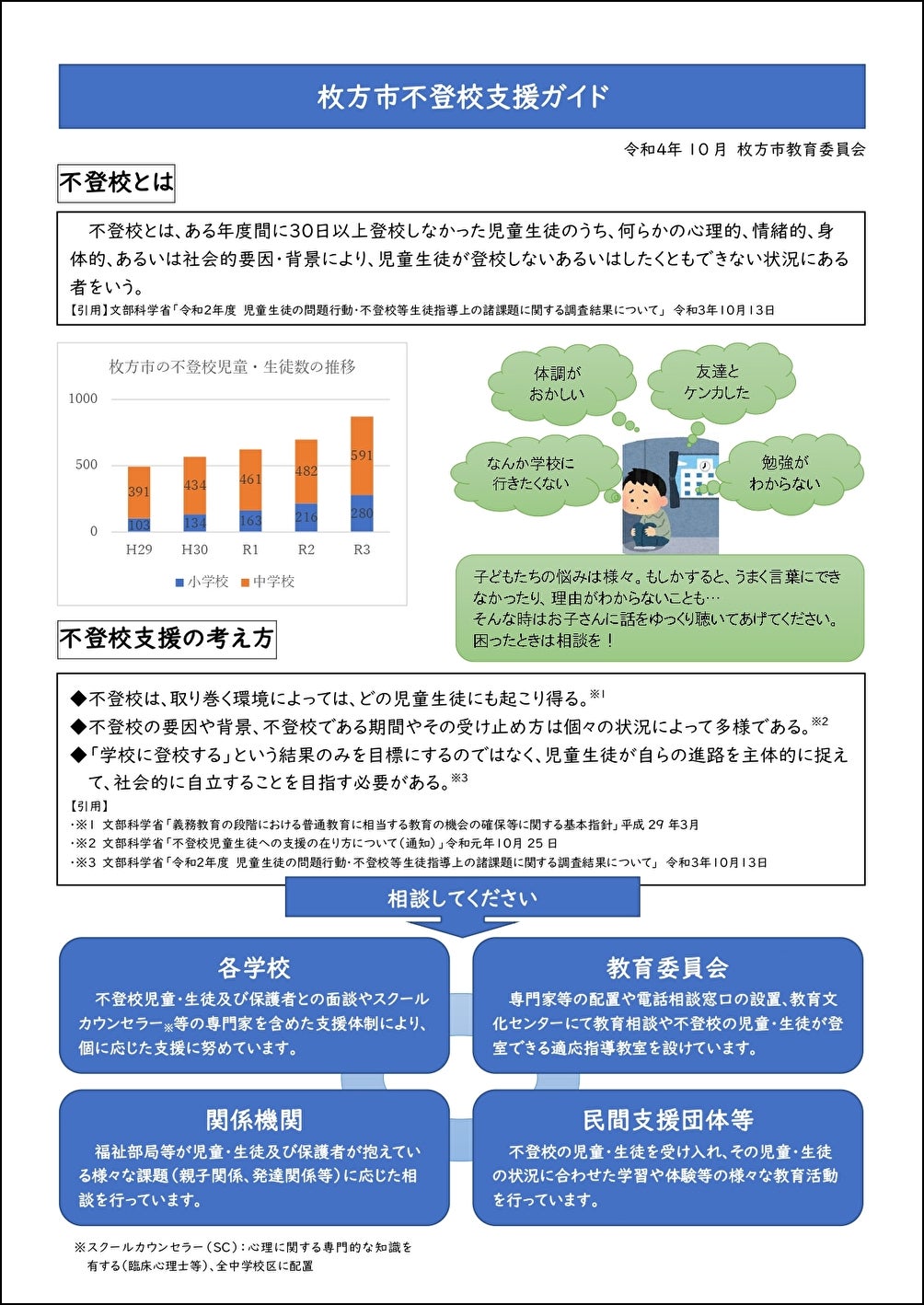

不登校対策事業経費が計上されている。教育支援ルーム指導員の全小中学校への配置やメタバース空間事業の実施が記載されており、これらは、これまでも説明されていた「令和8年までに学校内外のつながりのない児童生徒を0にする」という目標値に向けての取組と捉えている。この目標に向けての今年度までの進捗状況を伺う。

校内教育支援ルームとつながりを持つことができた児童数が約3倍に増加

学校内外で専門的な相談・指導を受けていない児童生徒は、令和4年度は69%でしたが、令和6年度2学期時点では28%と減少することができている。これは、児童生徒の困り感に寄り添う教職員や、令和5年度と比べ配置校数を13校増やした不登校支援協力員との関わりが増えたこと、今年度から全小学校に配置したスクールカウンセラーへの相談機会の増加、公民連携プラットフォームを活用したメタバース空間での不登校支援の試行実施などが要因と考えています。

また、小学校においては、不登校支援協力員の配置校が拡充されたことで、校内教育支援ルームとつながりを持つことができた児童数が約3倍に増加した。

つながりのない児童生徒の一層の減少をめざす

令和7年度は、メタバース空間における不登校支援の本格実施や、不登校支援協力員から名称を改めた教育支援ルーム指導員の全校配置など、つながりのない児童生徒の一層の減少をめざす。

様々な方法で不登校児童・生徒への支援に当たっていることは分かった。

多様な居場所が必要であるのはもちろんだが、約1,100人の不登校児童・生徒の中には、学校へは登校できるものの、自分の学級に入りづらいという子どもたちもいると思います。令和7年度は、教育支援ルーム指導員が全校に配置されると聞き、そのような子どもたちへの支援も広がると安心した。

人の配置だけでなく、校内教育支援ルームの環境の整備も重要ではないか?

しかし一方で、人の配置だけでなく、校内教育支援ルームの環境の整備も重要と考える。これまでの取組と今後の方針について聞く。

落ち着いて学習できる・安心できる環境が学校内にあることは大変重要と考えている

校内教育支援ルームの環境整備は、令和5年度に小学校12校に備品配備を行いました。令和7年度は、小中全校実施に向けた準備に係る備品購入費として407万5,000円を予算計上している。

教室へ入りづらいと感じている児童生徒が、落ち着いて学習できる環境や安心して過ごすことができる環境が学校内にあることは大変重要と考えており、実態を把握しながら、環境整備に取り組んでいく。

増員される支援員には継続的に研修を要望

この校内の不登校支援員の配置が、つながりを創るために効果的であるとのことでした。7年度も増員されるとのことです。今現在起こっている不登校というものは、原因をたどれば多様であるということへの理解、そして校内教育支援ルームが何を目指すのか、また保護者への対応など、信頼関係が重要だということも含めて、支援員には継続的に研修を要望しました。

校内教育支援ルームの内装や備品への積極的な木材活用を提案

また、たまたま見せて頂いた校内教育支援ルームでは、生徒がグレーのスチール机で勉強していました。室内の環境整備は、いの一番にすべきことだと考えます。改善するための費用が令和7年度は、備品購入費として約400万円ほどの予算計上されていることには安心しましたが、1校あたり10万円にも満たない程度です。

そこは、森林環境贈与税を活用しての環境整備を提案しました。木材を使用した空間は、心理的な安らぎを与え、子どもたちのストレス反応を軽減すると言われています。まずは実態把握からでしょうが、校内教育支援ルームの内装や備品への積極的な木材活用を提案しました。

全ての不登校児童・生徒が、社会と何らかのつながりを持てるよう支援をお願いする。

当事者である"こども"とともに進めていくことを忘れずに!

引き続き、子どもたちの選択肢を増やす取り組みを!

今回は決算審査ですから、市長選挙に絡めて、令和4年度どのように仕事をしてきたかの真実に迫りたいとの思いで質疑を行いました。「誤解を招く」数字を出して、市長選挙に当選してしまったのではないかということを知って頂きたかった。市民の一人ひとりを本当の笑顔に!異常値に気付かないことは大問題です。本日の私の他の質疑項目については、明日以降順次公開します。